- Chapters

- descriptions off, selected

- subtitles settings, opens subtitles settings dialog

- subtitles off, selected

- default, selected

This is a modal window.

Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

End of dialog window.

Grünere Medikamente

Arzneimittel sind schon in geringen Dosen hoch wirksam. Das ist gut für die Patienten, birgt jedoch auch Gefahren für die Umwelt. Deshalb arbeitet Novartis über die gesamte Produktpipeline hinweg daran, unbeabsichtigte Auswirkungen von Medikamenten vorherzusehen und zu verhindern.

Text von K.E.D. Coan, Fotos von Laurids Jensen

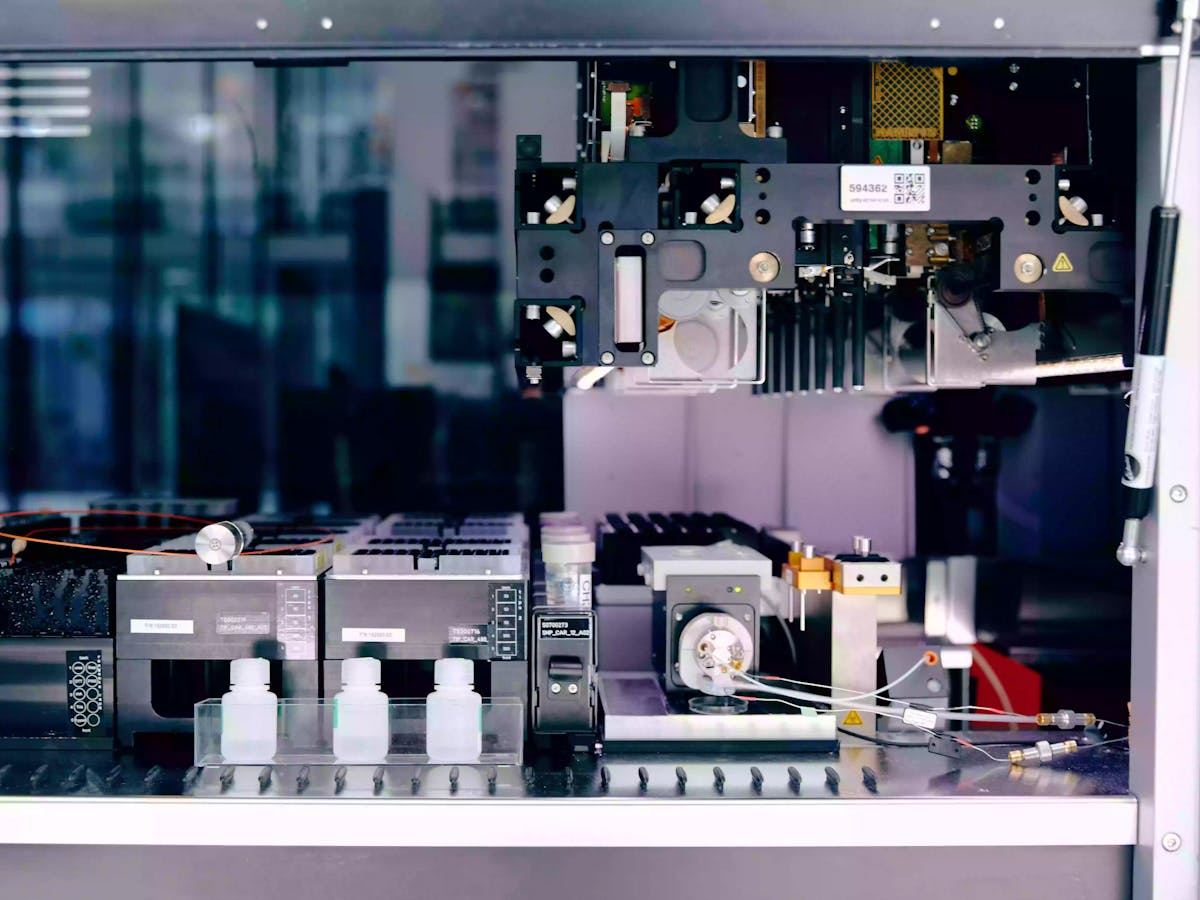

Nahaufnahme eines Triple-Quadrupol-Massenspektrometers.

Inhalt

Inhalt Bewusstsein für Mikroverunreinigungen

Bewusstsein für Mikroverunreinigungen Sauberer Produktzyklus

Sauberer Produktzyklus Gezielt biologisch leicht abbaubar

Gezielt biologisch leicht abbaubarIn einer perfekten Welt würden Arzneimittelrückstände gar nicht erst in die Umwelt gelangen. Die Patienten würden die Medikamente anwenden und die pharmakologische Wirksamkeit verschwände zeitgleich mit der Erkrankung. Doch so einfach ist es leider nicht. Auch bei korrekter Anwendung können Arzneimittelrückstände in die Umwelt gelangen, genauso wie durch Missbrauch, unsachgemässe Entsorgung und aufgrund technischer Grenzen der Abwasserreinigungsanlagen.

Erstmalig fand die Thematik in den 1990er-Jahren öffentliche Beachtung, als Tierärzte in Indien zur Behandlung von Rindern ein weitverbreitetes Schmerzmittel einsetzten. Da man in Indien kein Rindfleisch isst, wurden verendete Rinder üblicherweise den Geiern überlassen. Die für Menschen und Rinder harmlosen Spuren des Wirkstoffs erwiesen sich für die Vögel aber als tödlich, und die Geierpopulation im Land wurde deutlich dezimiert.

«Früher dachte man einfach gar nicht an Mikroverunreinigungen», so Jutta Hellstern, Head Water Resources. Sie leitet bei Novartis mehrere Initiativen zum Umgang mit Arzneimittelrückständen in der Umwelt. «Doch mittlerweile gilt den Auswirkungen auf Nichtzielorganismen wie Fische und Algen ein wachsendes Interesse. Zudem sorgen sich die Menschen auch um das Trinkwasser.»

In den vergangenen Jahrzehnten haben Aufsichtsbehörden und Wissenschaftler Rückstände von Verhütungsmitteln, Antidepressiva und Antibiotika in öffentlichen Abwässern und Gewässern aufgespürt. Das Ausmass des Problems ist jedoch noch nicht ganz klar, und entsprechende Vorschriften gibt es nur wenige. Verschiedene Initiativen wie etwa die EU-Wasserrahmenrichtlinie sind damit befasst, weitere Informationen über den Umfang und die Auswirkungen von Arzneimittelrückständen in der Umwelt zu sammeln und erstmals auch mögliche Lösungen zu erkunden.

Um Rückstände pharmazeutischer Wirkstoffe in der Umwelt zu minimieren, hat Novartis für jeden Schritt ihrer Wertschöpfungskette noch strengere Umweltschutzvorschriften festgelegt. Darüber hinaus beteiligt sich Novartis am ehrgeizigen Public-Private-Partnership-Projekt «Prioritisation and Risk Evaluation of Medicines in the EnviRonment» (PREMIER), das sich mit der Priorisierung und Risikobewertung von Arzneimittelrückständen in der Umwelt beschäftigt. Ziel des Projekts ist es, dieses Fachgebiet besser zu verstehen und nach Tools zu suchen, mit denen bereits bei der Entwicklung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe auf deren Umweltfreundlichkeit geachtet werden kann.

Nahaufnahme eines Triple-Quadrupol-Massenspektrometers.

Umweltkatastrophen wie die Verschmutzung des Cuyahoga River im US-amerikanischen Cleveland oder der Chemieunfall 1986 am Rhein bei Basel führten zur Einführung vieler noch heute geltender Umweltschutzvorschriften. Doch erst seit jüngerer Zeit verfügen Wissenschaftler über Technologien, mit denen kleinste Konzentrationen von weniger auffälligen Schadstoffen, wie etwa Arzneimittelrückstände, gemessen werden können.

«Die Leute sorgten sich mehr um grosse, dringliche Umweltthemen. Doch es war nur eine Frage der Zeit und des Aufkommens besserer Technologien, bis das Bewusstsein für Mikroverunreinigungen zunahm», so Jutta Hellstern. «Heute gibt es ein viel breiteres Problembewusstsein, und auch die Behörden haben das Thema auf dem Schirm.»

Verunreinigungen durch Arzneimittelrückstände sind besonders schwer zu vermeiden, denn immer wenn Arzneimittel zum Einsatz kommen, können kleine Mengen in öffentliche Kläranlagen gelangen. Diese sind bislang nicht in der Lage, solche Mikroverunreinigungen zu beseitigen. Zudem gibt es derzeit auch keine Vorschriften in Bezug auf Arzneimittelrückstände im Abwasser.

Abwässer aus der Industrieproduktion können ebenfalls Arzneimittelrückstände enthalten, die in die Umwelt gelangen könnten. Zur Minimierung dieses Risikos hat sich Novartis 2018 mehrere ehrgeizige Umweltschutzziele gesetzt. Eine dieser Zielvorgaben besagt, dass die Produktionsabwässer des Unternehmens die Wasserqualität nicht beeinträchtigen dürfen, und beinhaltet unter anderem auch die Minimierung von Arzneimittelrückständen. «Wir möchten sämtliche schädlichen Auswirkungen unserer Produkte reduzieren – und zwar über deren gesamten Lebenszyklus hinweg», so Hellstern.

Zu diesem Zweck kooperiert Novartis auch mit verschiedenen Pharmaverbänden, etwa der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), mit Medicines for Europe und mit Fachkollegen anderer Pharmaunternehmen. Ausserdem setzt sich Novartis dafür ein, Resistenzen infolge von Antibiotikarückständen in der Umwelt zu bekämpfen.

Rückstände pharmazeutischer Wirkstoffe, sogenannte APIs, können sich nachteilig auf die Umwelt auswirken. Spezielle Kläranlagen wie die ARA Thunersee verfügen über neue Aktivkohletechnologien zum Extrahieren von APIs.

Hellstern und ihre Kollegen haben ferner eine interne Verfahrensanweisung zu Arzneimittelrückständen in der Umwelt verfasst, die Ende 2019 in Kraft trat. Sie enthält Richtlinien für jede Phase des Produktzyklus, also für die Frühphase der Forschung, den Marktzugang, die Produktion, die Nutzung durch Patienten und die Entsorgung. Hinzu kommen die Verwendung umweltfreundlicher Lösungsmittel und Reagenzien bei der Herstellung sowie der sorgsame Umgang mit Produktionsabwässern.

«In den späten Entwicklungsphasen wird im Rahmen unserer Standardprozesse die biologische Abbaubarkeit des eigentlichen Medikaments, sämtlicher Rohstoffe, sämtlicher bei der Fertigung anfallenden Zwischenprodukte und aller Abfallstoffe analysiert», erläutert Michael Parmentier, Wissenschaftler im Bereich Chemical & Analytical Development. «Wir arbeiten daran, all unsere Prozesse möglichst umweltfreundlich zu gestalten.»

Eine weitere wichtige Richtlinie besagt, dass allen Lieferanten von Novartis dieselben hohen Standards auferlegt werden. Zu diesem Zweck hat die Division Global Drug Development das Tool Process Mass Intensification (PMI) eingeführt. In diesem Zusammenhang müssen sowohl die internen Mitarbeitenden als auch die Lieferanten melden, wie viel Abfall bei der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe entsteht. «Mit dem neuen Tool können wir die Aktivitäten von Lieferanten verfolgen, was Novartis bei der Lieferantenauswahl auf Grundlage der von diesen unternommenen Umweltschutzanstrengungen unterstützt», so Parmentier.

Jutta Hellstern weist zudem auf die Bedeutung einer ordnungsgemässen Entsorgung von Medikamenten über ausgewiesene Sammelstellen wie beispielsweise Apotheken hin. «Studien haben gezeigt, dass die Patienten ungenutzte Medikamente im Abfluss bzw. in der Toilette entsorgen, wenn sie nicht wissen, wie eine korrekte Entsorgung funktioniert», so Hellstern. «Das geht natürlich überhaupt nicht – schlimmer geht es gar nicht.»

Erhalten Sie unsere Updates

Jetzt abonnieren. Erhalten Sie die neuesten Artikel des Novartis live Magazins.

Mit dem Absenden Ihrer E-Mail erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Novartis AG Ihre E-Mail-Daten für den internen Gebrauch von Novartis, in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie und mit geschützten technischen Mitteln erfasst und verarbeitet.

«In den späten Entwicklungsphasen wird im Rahmen unserer Standardprozesse die biologische Abbaubarkeit des eigentlichen Medikaments, sämtlicher Rohstoffe, sämtlicher bei der Fertigung anfallenden Zwischenprodukte und aller Abfallstoffe analysiert.» Michael Parmentier

Zu den grössten Herausforderungen zählt der in der Theorie effizienteste Ansatz, die Arzneimittel an sich umweltfreundlicher zu machen. Die proaktive Entwicklung umweltfreundlicher Medikamente war bisher vor allem eine theoretisch-wissenschaftliche Überlegung. Doch im Rahmen des PREMIER-Projekts werden erfahrene Wissenschaftler und Branchenexperten gemeinsam untersuchen, ob dies auch in der industriellen Praxis ein gangbarer Weg wäre.

«Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Unterfangen», so Daniela Angst, eine Wissenschaftlerin aus dem Bereich Global Discovery Chemistry, die an dem Projekt teilnimmt. «Es ist ja schon allein sehr schwierig, genau den einen Wirkstoff zu finden, der wirksam und gleichzeitig unbedenklich ist. Eine noch grössere Herausforderung ist es, einen Schritt weiter zu gehen und vorherzusagen, welche Auswirkungen der Wirkstoff auf die Umwelt haben wird.»

Im Projekt PREMIER ist jedoch die intellektuelle Schlagkraft vereint, die für die Verwirklichung dieses ehrgeizigen Ziels erforderlich ist. Partner aus dem Hochschulbereich wie etwa die britische University of York und die niederländische Radboud University sind auf die Modellierung und Prognose ökologischer Risiken von Arzneimitteln spezialisiert. Ein weiterer Partner, die norddeutsche Leuphana Universität Lüneburg, leistet im Bereich der umweltfreundlichen, nachhaltigen Arzneimittelentwicklung ebenfalls Pionierarbeit.

Der Start des Projekts ist für den Herbst 2020 angesetzt. Die Projektteilnehmer haben für ihr Forschungsvorhaben fünf Jahre Zeit und verfügen über ein Budget von 10 Millionen Euro. Bei den Vorbereitungen des Projektstarts sehen Daniela Angst und Michael Parmentier bereits jetzt Chancen, bestimmte umweltfreundliche Verfahren in die Abläufe des Bereichs Discovery Chemistry zu integrieren. «Bei der Entwicklung von Arzneimitteln ging es bisher nur um die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit, nicht aber um die Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Umwelt. Dies ist also gleichzeitig Herausforderung und Chance», so Hellstern. «Das Projekt bringt kompetente Fachleute zusammen, die untersuchen sollen, ob die Entwicklung umweltfreundlicher pharmazeutischer Wirkstoffe realistisch ist.»