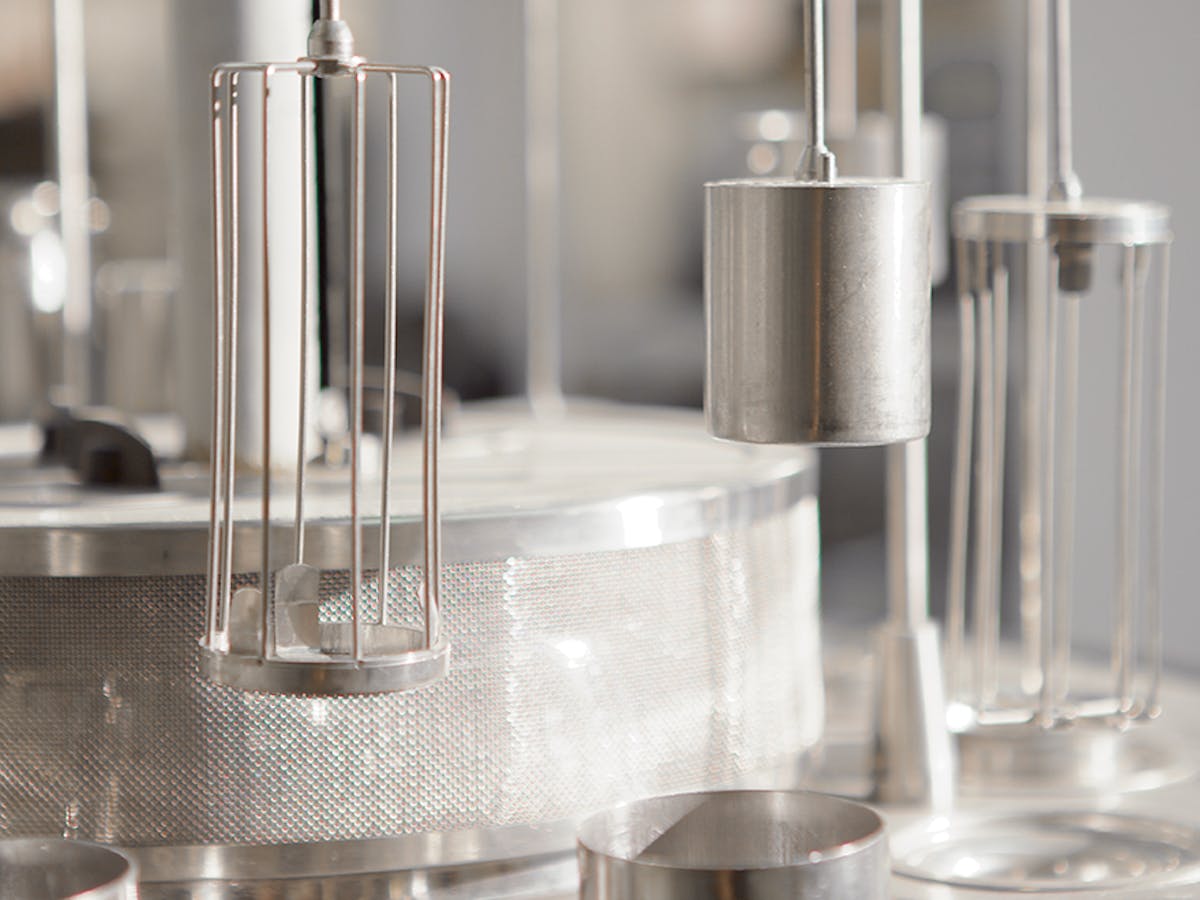

Apparatur für das Färben nach dem diskontinuierlichen Ausziehverfahren (die Faser zieht die Farbe aus der Flotte).

Inhalt

Inhalt Sammeltätigkeit von Zeitzeugen der Industriegeschichte

Sammeltätigkeit von Zeitzeugen der Industriegeschichte Abbau der Brommethylanlage

Abbau der BrommethylanlagePubliziert am 14/04/2022

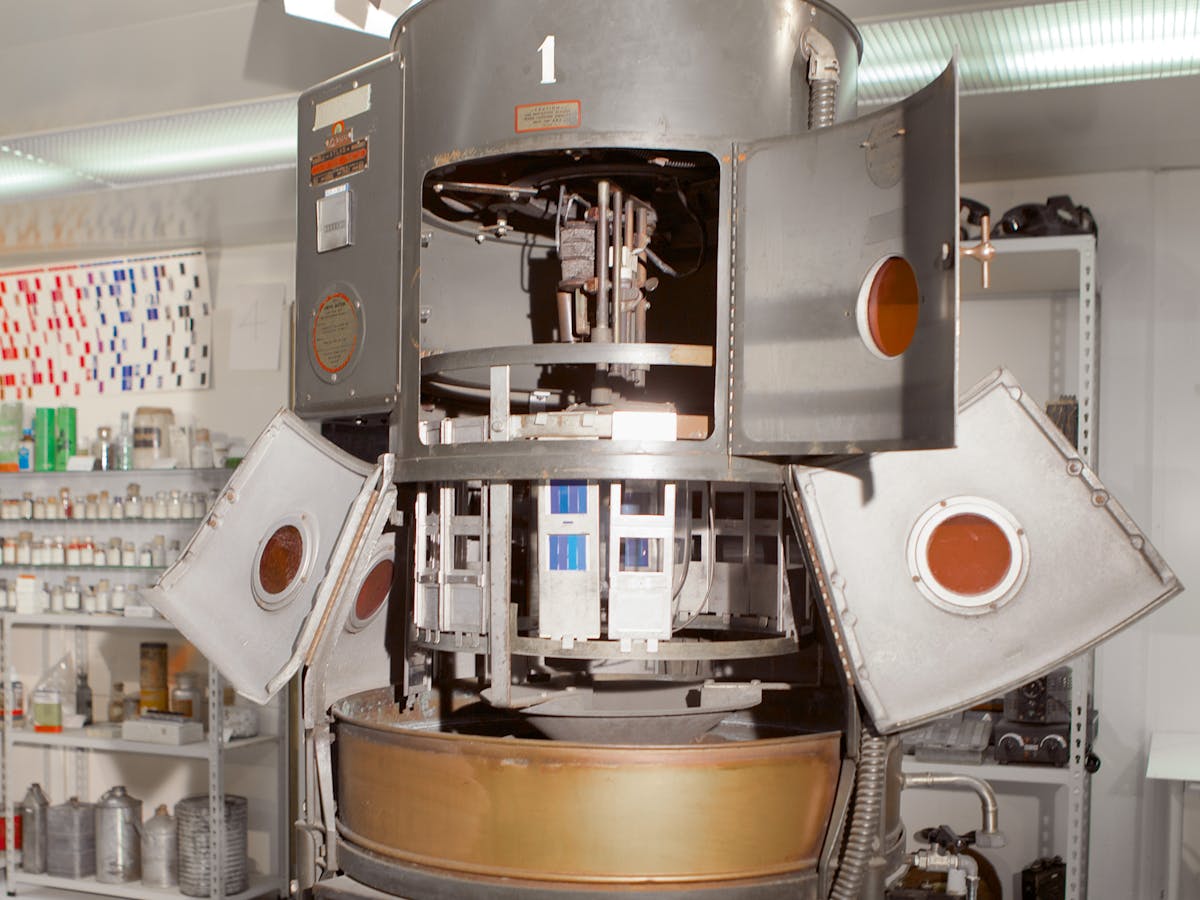

Als Cesare Sgueglia 1983 in der damaligen Sandoz eine Lehre als Chemikant begann, träumte er eigentlich davon, Musiker zu werden. «Ich spielte Rock, Jazz und Salsa, auch ausserhalb der Schweiz, in Rotterdam, Amsterdam und Kuba. Aber ich wusste nicht, ob dies auch zum Leben reicht. Als zweites Standbein habe ich dann die Lehre bei Sandoz begonnen.»

In der Sandoz wurden Chemikantenlehrlinge für die chemischen Produktionsprozesse in Schweizerhalle ausgebildet und in verschiedenen Bereichen mit Reparatur-, Wartungs- und Laborarbeiten vertraut gemacht. Nach der Chemikantenlehre trat Cesare Sgueglia 1986 eine Stelle in der Agroproduktion in Schweizerhalle an.

Mit dem Brand in Schweizerhalle am 1. November 1986 veränderte sich auch das Leben von Cesare Sgueglia. Am Montag nach dem Industrieunglück wurden in Schweizerhalle Mitarbeitende zur Sicherung des Brandplatzes und für Aufräumarbeiten gesucht. Der damals 19-jährige Chemikant meldete sich unverzüglich freiwillig. Seine Überlegung damals: in Zukunft keine Nachtschichten mehr absolvieren zu müssen und dann abends mit seiner Band Musik spielen zu können.

Und so arbeitete Cesare Sgueglia die nächsten zehn Jahre in verschiedenen Funktionen an der Sanierung von Schweizerhalle mit. Ein unscheinbarer Baucontainer diente ihm und seinen Kollegen als Büro und Cafeteria. Als 1996 die Arbeiten abgeschlossen waren, gab man ihm den Auftrag, für die Sandoz das Abfall- und Entsorgungskonzept zu entwickeln. Neben zur Arbeit am Konzept bildete er sich in Biel zum Natur- und Umweltfachmann weiter, während die damalige Sandoz mit Ciba zu Novartis fusionierte und die Chemikalien-Division Clariant aus dem Konzern ausgegliedert wurde.