Live. Magazine

Travels in medicine

Joysticks und Neurowissenschaften.

Neue Wege ins Gehirn

Noch vor wenigen Jahren waren Lähmungen oder Sprachverlust eine häufige Folge von Hirnschlägen. Auch heute ist die Behandlung dieser akuten Erkrankung äusserst anspruchsvoll, doch es gibt Lichtblicke und enorme Fortschritte. Marios Psychogios, Leiter der Neuroradiologie am Universitätsspital und Professor in Basel, trägt mit seiner Arbeit und seinen Forschungsprojekten wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität von Schlaganfallpatienten bei.

Text von Michael Mildner, Fotos von Adriano A. Biondo.

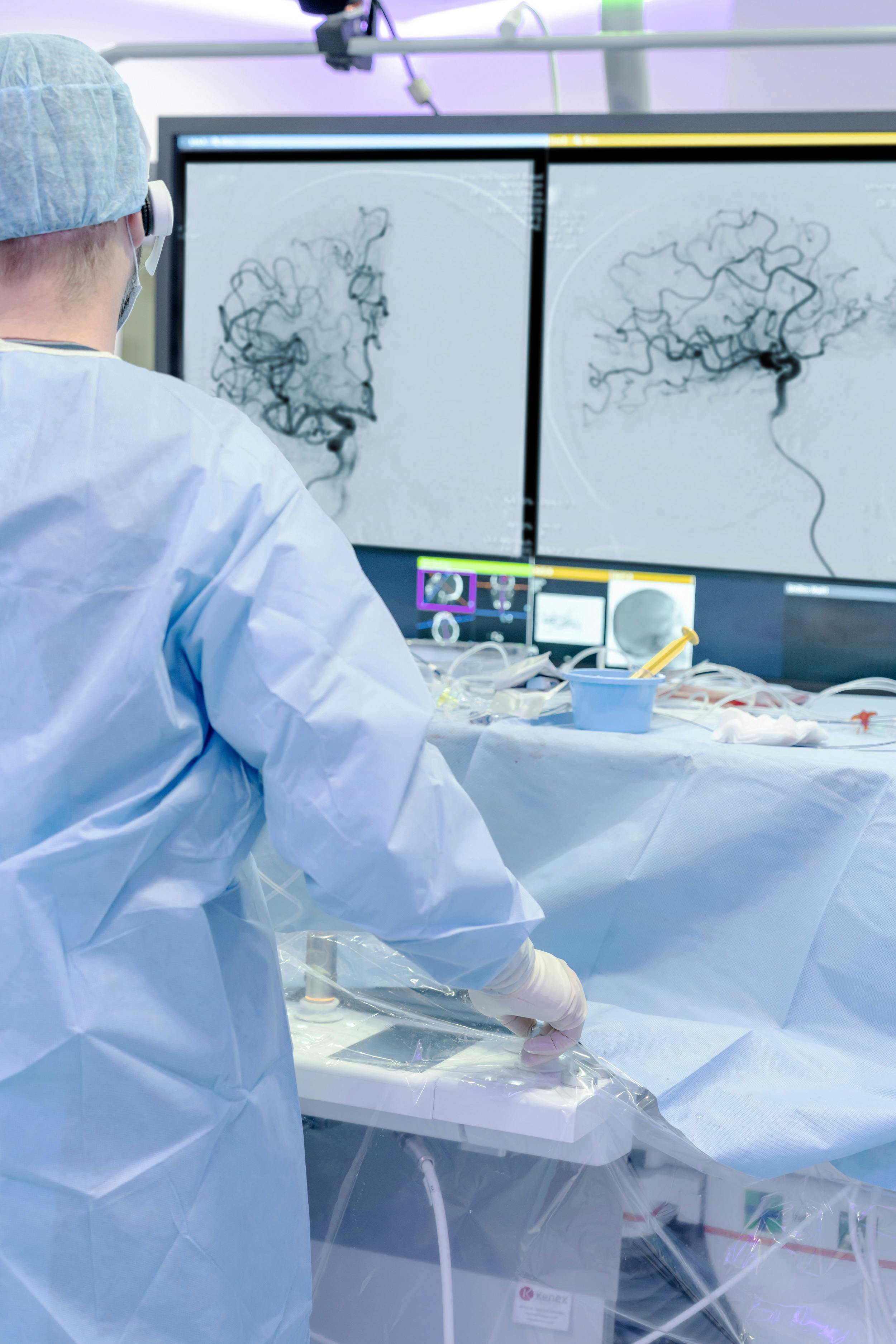

Das Interview war auf 10 Uhr angesetzt. Nun ist es kurz vor zehn, aber Marios Psychogios wird nicht pünktlich zum Termin erscheinen können. Wir wurden vorgewarnt, es könne etwas dazwischenkommen. Nun steht der Arzt im Operationssaal und setzt seine ganze Energie und Erfahrung ein, um einen Schlaganfallpatienten zu behandeln, der soeben als Notfall ins Universitätsspital Basel eingeliefert wurde. Auf dem Monitor in Marios Psychogios’ Büro können wir den Eingriff mitverfolgen.

Auf dem Bildschirm sehen wir eine schwarze Stelle. Sie zeigt das Gerinnsel im Kopf des Patienten. Der ganze Bereich dahinter ist praktisch farblos und somit nicht mehr durchblutet. Je länger dieser Zustand dauert, desto grösser sind die irreversiblen Schäden des akuten Schlaganfalls.

Psychogios steht im Operationssaal und tut alles, um einen Schlaganfallpatienten zu behandeln, der gerade ins Universitätsspital Basel gebracht wurde.

Rund eine Stunde später kommt Psychogios entspannt und in guter Stimmung aus dem Operationssaal. Der Eingriff ist gelungen, das Gehirn des Patienten wird wieder vollständig durchblutet, und die Chancen, dass der Patient wieder normal leben kann, sind intakt. Doch Erfolge wie dieser sind keineswegs selbstverständlich, denn schwere Lähmungen oder Sprachstörungen bis hin zum vollständigen Verlust der Sprache gehören zu den potenziellen Risiken dieser Erkrankung, die jährlich 16 000 Personen in der Schweiz betrifft und bei den Todesursachen an dritter Stelle steht.

Die Operation kann auf einem Monitor verfolgt werden.

Bessere Chancen für die Patienten

«In den letzten 15 Jahren haben wir grosse Fortschritte in der Behandlung solcher Schlaganfallpatienten gemacht,» stellt Psychogios fest. Eine wichtige Erkenntnis, die der Arzt aus seiner langjährigen Tätigkeit in deutschen und schweizerischen Spitälern zog, war die Bedeutung des Faktors Zeit. «Nicht nur das Öffnen der Gefässe ist wichtig, sondern auch die Zeit, die man dafür braucht. Wenn man das Gefäss nach fünf oder zehn Stunden aufmacht, hat man schlechtere Ergebnisse, als wenn man es nach zehn Minuten tut», erklärt er.

Was heute so logisch klingt, war noch in den 1980er-Jahren keine Selbstverständlichkeit. Damals gab es den Ratschlag, erst nach ein bis zwei Wochen eine Computertomographieaufnahme zu machen – mit entsprechenden negativen Folgen für die Gesundheit der Patienten. «Heute können wir das Blutgerinnsel im Idealfall innerhalb von 30 Minuten nach Spitaleintritt entfernen,» stellt Psychogios mit sichtbarer Befriedigung fest. Trotz aller Erfolge ist der Arzt aber davon überzeugt, dass der Weg zu einer verbesserten Behandlung der Patienten noch lange nicht zu Ende ist.

Dies trifft auch auf den Weg zu, den Psychogios selbst als junger Medizinstudent gewählt hat, als er 2005 mit einem Erasmus-Stipendium von seiner Heimat Kreta nach Deutschland zog. «Ich hatte immer viel Sport gemacht und wollte deshalb Orthopäde werden. Aber während meines Praktikums in der Neurologie durfte ich eine Patientin mit einer frischen Hirnblutung in den Untersuchungsraum begleiten. Dort habe ich den ganzen Behandlungsablauf gesehen, und es hat mich so fasziniert, dass ich im kalten Norden geblieben bin, um eine Weiterbildung in Radiologie und Neuroradiologie zu beginnen», erinnert er sich.

Die Motivation, mit Forschungsprojekten zu beginnen, kam dann von seinem Vorgesetzten am Spital in Göttingen. Zur Belohnung für die Publikation eines Papers gab er den Assistenzärzten jeweils einige Tage frei. «Da ich schon immer eine hohe Affinität zum Meer und zum Tauchen hatte, war das Grund genug für mich, mit den ersten Projekten zu starten. Dass mich die Forschungsarbeit schliesslich auch nach Basel und zu einer Professur an der Universität führen würde, hätte ich damals allerdings nicht gedacht», sagt Psychogios.

Klempner, Uhrmacher und Arzt

Auf die Frage, was man denn als Neuroradiologe genau macht, vergleicht Psychogios seine Arbeit zuerst mit einem Klempner, der Gefässe auf- und zumacht, und erwähnt dann die Voraussetzung des Feingefühls, wie es etwa bei Uhrmachern nötig ist. Diese Bescheidenheit ist typisch für den bodenständigen Arzt, der seinen Beruf nach Jahrzehnten noch mit der gleichen Leidenschaft wie zu Beginn ausübt. Der diagnostische Aspekt seiner Arbeit und die Kombination aus bildgebender Diagnostik und interventioneller Therapie machen seinen Beruf so faszinierend.

Gemäss Lexikon ist die Neuroradiologie ein Teilgebiet der Strahlenheilkunde, die Diagnosen und Therapien neurologischer Erkrankungen anbietet. Magnetresonanztomographie, Computertomographie, aber auch invasive Verfahren – in der Fachsprache Angiographien genannt – werden zur Diagnose eingesetzt. Dazu wird ein Kontrastmittel in die Gefässe gespritzt und nachfolgend ein bildgebendes Verfahren wie Röntgenstrahlen, Computer- oder Magnetresonanztomografie benutzt. Der Fachbereich Neuroradiologie, den Psychogios am Universitätsspital Basel leitet, befasst sich also vor allem mit dieser Methode zur Untersuchung des Gehirns.

Marios Psychogios spielt gern Videospiele, um seine Geschicklichkeit zu trainieren. Die Arbeit mit winzigen Instrumenten war schon immer eine seiner größten Leidenschaften.

Bevor man diese Tätigkeit ausüben kann, braucht es allerdings viel Geduld und einen starken Willen, wie Psychogios aus eigener Erfahrung weiss: «Nach dem Medizinstudium muss man erst den Facharzt für Radiologie machen, dann kommt eine Ausbildung in diagnostischer Neuroradiologie dazu, und wenn man noch ganz viel Lust hat, folgt die invasive Neuroradiologie. Am Ende ist man dann eine Art Potpourri von diversen Fähigkeiten und Tätigkeiten.»

Im Spitalalltag teilt sich die Arbeit eines Neuroradiologen in eine diagnostische und eine interventionelle Seite. Als Radiologe schaut sich Psychogios vor allem die Untersuchungsbilder der Computer- (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRI) an, um Diagnosen zu stellen. Geht es dann um die Intervention, übernimmt er eine ähnliche Rolle wie ein Neurochirurg. Vor allem in diesem interventionellen Bereich wurden in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt.

Früher wurden alle vaskulären Gefässpathologien und Gefässmalformationen offen operiert. Mittlerweile erfolgt der Eingriff minimal invasiv, das heisst, der Arzt tastet sich heute durch die Leistenarterie oder durch die Handgelenksarterie mit einem kleinen Schlauch bis zum Gehirn vor, wo die Behandlung stattfindet.

Bei diesem Eingriff kommen zwei Röntgengeräte für die Bildgebung zum Einsatz. Oft wird Psychogios gefragt, ob der Katheter beim Eingriff denn eine Kamera habe: «Auf dem Monitor sieht man, wie wir mit unseren Händen an Drähten und Kathetern arbeiten. Aber eine Kamera haben wir nicht. Wir benutzen die Strahlung dieser zwei Röntgengeräte, die mir auf dem Monitor zeigen, wie ich mit den feinen Bewegungen meiner Hände gerade die Drähte und den Katheter bewege.»

Der lange Weg ins Gehirn

Ohne die Erfindung der Röntgenstrahlung vor rund 100 Jahren durch Wilhelm Conrad Röntgen wäre all dies nicht möglich. Seine Entdeckung markiert auch den Beginn der Radiologie. Der nächste wichtige Schritt in der Angiografie war die Arbeit des Forschers und Arztes Sven-Ivar Seldinger, der die Methode zum Eindringen in die Gefässe und Legen eines kleinen Katheters entwickelte.

Selbst Uhrmacher wären beeindruckt von der Größe der Instrumente, die Psychogios und sein Team verwenden.

Die wichtigste Innovation hängt jedoch mit den Beatles zusammen. Die Band war so erfolgreich, dass die Firma EMI, das Label der Beatles, in der Lage war, auch in anderen Bereichen zu investieren. Und eine dieser Investitionen war die Firma von Sir Hounsfield, einem Briten, der das erste CT-Gerät konstruierte. Nun endlich konnte man das Bild eines Hirntumors bei einem Patienten erstellen, der bis dahin gar nicht so einfach diagnostiziert werden konnte. Es gab ja vorher keinen Einblick in das unversehrte Gehirn oder in den Schädel. Damals benötigte man sieben Minuten für die Aufnahme und noch einmal zehn Minuten für die Entwicklung der Filme – heute dauert ein Schädel-CT nur noch drei Sekunden.

Chirurgische Instrumente auf dem Operationstisch.

Auch Basel spielt in dieser historischen Entwicklung eine Rolle. 1974 kaufte das universitäre Kantonsspital in Basel, wie es damals hiess, das erste dieser CT-Geräte auf dem europäischen Festland. Das innovative Spital setzte das Gerät für die Diagnose von Hirntumoren oder Hirnblutungen ein und war dadurch in der Lage, Hirnblutungen zu erkennen oder auch auszuschliessen. Das war ein essenzieller Punkt bei der Therapie von Schlaganfällen: Konnte eine Hirnblutung ausgeschlossen werden, war eine Therapie mit einer sehr starken Hirnblutverdünnung möglich. Leider wirkt dieses Medikament nur in den ersten Stunden nach einem Hirnschlag, und auch dann nur in 20 bis 30 Prozent der Fälle.

Forschergeist und Feingefühl

Für die weiteren Fortschritte in der Behandlung von Schlaganfallpatienten leisteten die theoretischen und praktischen Erkenntnisse von Psychogios einen wichtigen Beitrag. Als Forscher, der den Status quo permanent hinterfragt, und als praktizierender Arzt, der sein Fingerspitzengefühl jedes Jahr im Gehirn von Hunderten Patienten anwendet und verfeinert, sucht er stets nach besseren Lösungen und nach neuen Wegen, um die verschlossenen Gefässe im Hirn wieder zu öffnen und den Patienten bessere Heilungschancen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen.

2017 wurden Details zur sogenannten SAVE-Technik erstmals publiziert, die Psychogios mit seinem Team entwickelt hat. Das neuartige Verfahren wird mittlerweile von Ärzten auf der ganzen Welt angewendet. Dabei ist der Einsatz von Kathetern und Stents für die Behandlung von Gefässverschlüssen eigentlich nichts Neues; diese Instrumente kommen auch beim SAVE-Verfahren zum Einsatz. Wann mit der Aspiration begonnen werden soll und wo der Stent-Retriever platziert werden soll, hat beispielsweise einen grossen Einfluss auf das Ergebnis.

Psychogios beschreibt die neue Vorgehensweise: «Wir platzieren den Stent-Retriever, der ähnlich aussieht wie ein kleiner runder Drahtzaun, weiter weg vom Gerinnsel als bisher üblich. So überdeckt er nur noch rund einen Drittel dieses Gerinnsels. Danach gehen wir mit dem Katheter durch die runde Öffnung des Drahtzauns bis zum oberen Rand des Gerinnsels und versuchen, es dort zwischen Katheter und Drahtzaun einzuklemmen.»

Im Idealfall lässt sich so eine Art Sandwich bilden – der Fachbegriff dafür ist «Wedge Position» –, und beim Zurückziehen wird die gesamte Einheit aus Stent-Retriever, Katheter und natürlich auch das Gerinnsel aus dem Gefäss entfernt, so dass es wieder offen ist. Mit dieser Technik sind Psychogios und sein Team mittlerweile in der Lage, über 95 Prozent der Gefässe zu öffnen.

“... es ist jedes Mal wie ein kleines Wunder. Wenn der Patient plötzlich wieder sprechen oder den Arm heben kann …”

Marios Psychogios

Für den Arzt ist es trotz allem immer wieder ein einzigartiges Erlebnis: «In dem Moment, wo das Gerinnsel entfernt ist, haben wir auch die Blutzirkulation restauriert. Das Gehirn erhält wieder Blut in diesem Bereich, und die Uhr für diesen Hirnschlag ist gestoppt. Ja, und dann kann der Patient auf einmal wieder sprechen. Man kann sich das kaum vorstellen, es ist jedes Mal wie ein kleines Wunder. Wenn der Patient plötzlich wieder sprechen oder den Arm heben kann …»

Zeit als entscheidender Faktor

Weil bei der Behandlung von Schlaganfällen nicht nur das Entfernen der Gefässverschlüsse, sondern auch die Dauer bis zur Behandlung einen entscheidenden Einfluss auf die Heilungschancen der Patienten hat, beschäftigten sich Psychogios und sein Team ebenfalls mit dieser Problematik. Dazu hat er bereits in seiner Zeit am Spital in Göttingen das sogenannte One-Stop-Management entwickelt, einen optimierten und zeitsparenden Behandlungsablauf, den er kurz erklärt: «Wenn man bei der Behandlung eines Schlaganfalls sehr schnell ist, braucht es im normalen Ablauf mindestens eine Stunde. Durch die Zusammenführung von CT-Diagnose und Angio/Bildgebung mit der Therapie am gleichen Gerät und im gleichen Raum konnten wir eine halbe Stunde einsparen – ein Zeitraum, der die Behandlungsergebnisse um rund zehn Prozent verbessert.»

CT-Diagnose, Angiographie und Therapie vereint in einem Gerät und Raum.

Vergleicht man die Fortschritte der letzten Jahrzehnte mit einem Formel-1-Rennen, ist das Auto mit dem fertig behandelten Schlaganfallpatienten heute bereits im Ziel, während man in den 1980er-Jahren noch in aller Ruhe die Reifen wechselte und neuen Sprit brachte.

Trotz aller Erfolge hat Psychogios bei seiner täglichen Arbeit im Spital oft mit schweren Fällen und dem Kampf um Leben und Tod zu tun; eine Situation, die auch belastend wirken könnte. «Als Arzt in diesem Bereich musste ich lernen, resilient zu sein. Manchmal stellt sich trotz aller Bemühungen kein Behandlungserfolg ein. Dann sagt man sich, ich habe es nun so oft versucht, und es geht einfach nicht. Menschlich kann man das natürlich kaum bewältigen, aber man muss es technisch sehen. Und dann gibt es ja auch die positiven Erlebnisse.»

Der Arzt erzählt, dass vor einigen Wochen eine Patientin mit vielen Risikofaktoren behandelt wurde; sie wies im Alter von 40 Jahren eine hochgradige Verengung der Hirnschlagader auf. Nach der Einführung des Stents war die Ader wieder geöffnet und alles schien gut.

«Doch manchmal gehen die Stents auch wieder zu … Ich hatte gerade Pikettdienst», erinnert sich Psychogios, «und so erhielt ich noch in der gleichen Nacht um zwei Uhr einen Anruf mit der Frage, was jetzt zu tun sei. Während drei Stunden haben wir ohne Erfolg immer und immer wieder versucht, den Stent wieder aufzumachen, bis es uns schliesslich mit anderen Materialien und anderen Medikamenten gelang, das Gefäss wieder zu öffnen. Das sind dann die Momente, für die man als Arzt lebt.»

Noch tiefer ins Gehirn

Eine Praxis im Universitätsspital Basel mit über 400 Notfallpatienten pro Jahr, Tag- und Nachtdienst, eine Professur an der Universität und dann auch noch Interviews – eigentlich sollte man meinen, dass dies genug sei für ein ausgefülltes Berufsleben. Doch der wesentlich jünger wirkende 43-jährige Arzt lächelt nur und berichtet voller Begeisterung über eine neue medizinische Studie, die er sportlich als «Hobby» neben der klinischen Arbeit und der Professur an der Universität Basel bezeichnet.

Diese Studie trägt den Namen DISTAL wurde 2021 gestartet. Die zentrale Frage, die Psychogios und sein Team mit dieser Studie beantworten möchten, lautet: Lässt sich die Krankheitslast eines Schlaganfalls bei Verschluss einer mittelgrossen Hirnarterie mit endovaskulärer Therapie, z. B. mittels Stent-Retrievern oder Kathetern, reduzieren?

Während diese Therapieform bereits heute bei einem Verschluss einer grossen Hirnarterie in den vorderen Bereichen des Gehirns als Standardverfahren eingesetzt wird, ist ihr Nutzen bei kleineren und mittelgrossen Hirnarterienverschlüssen noch nicht abschliessend erforscht. Solche Verschlüsse liegen distal, also weiter vom Herzen entfernt und tiefer im Gehirn. Sie betreffen rund einen Fünftel aller schweren Fälle.

«Bisher wurden für diese Erkrankungen medikamentöse Therapien eingesetzt», erklärt der Arzt und Studienleiter weiter, «aber mit DISTAL untersuchen wir, ob die Kombination von endovaskulärer Therapie und Medikamenten zu einer Reduktion der Behinderung und Abhängigkeit von Schlaganfallbetroffenen führt. Die Daten aus dieser Studie könnten die Basis für bisher fehlende Therapierichtlinien liefern. Das wäre ein weiterer wertvoller Schritt für die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten.»

Die Studie wurde vor allem mit Geldern des Schweizerischen Nationalfonds und der Bangerter-Stiftung für Schweizer Patienten finanziert. Durch die Akquisition weiterer Gelder von Firmen konnte das Projekt dann auf ganz Europa ausgeweitet werden. Somit steigt die Chance, innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre die geplante Zahl von 500 Patienten zu erreichen. Bei einer Beschränkung auf die Schweiz wäre dies erst nach mindestens zehn Jahren, wenn überhaupt, möglich gewesen.

Organisatorisch wird die Studie von Luzia Balmer gemanagt, die eng mit Psychogios zusammenarbeitet. «Wir möchten rund 50 Studienzentren in der Schweiz und in Europa öffnen, um diese 500 Patienten zu rekrutieren. Aktuell sind es 12 Zentren mit insgesamt 60 Patienten, die an der Studie teilnehmen. Alle wichtigen Schweizer Spitäler sind bereits dabei, das war uns sehr wichtig. Das Interesse ist gross, und es kommen ständig neue Zentren in Europa dazu, so dass wir sehr zuversichtlich sind, spätestens 2025 unsere Ziele erreicht zu haben.»

Kurzes Gespräch nach dem Eingriff.

Was die Zukunft bringt

Die Robotik zählt wohl zu den aktuell spannendsten Themen im Bereich der medizinischen Entwicklung. Wie viele andere Ärzte glaubte auch Psychogios lange, für ihn werde sie nie relevant sein. Diese Haltung änderte sich erst, als er 2019 von den ersten Untersuchungen hörte, die Vitor Pereira in Toronto mit einem Roboter durchführte.

«Es ist schon faszinierend, was Pereira in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat und wie die Entwicklung weitergeht. Ich glaube, es wird relativ schnell kommen, dass wir die Behandlung nicht mehr mit unseren Händen durchführen, sondern mithilfe eines solchen Roboters», ist Psychogios heute überzeugt.

Der in Toronto verwendete Roboter kann Katheter bewegen und drehen, die Steuerung erfolgt über eine Konsole, auf der die Ärzte die Bilder sehen und dazu Joysticks bedienen können. Somit führt der Arzt den Katheter zwar immer noch mit der Hand, aber zwischen ihm und den Patienten ist ein Roboter am Werk.

Nun stellt sich die Frage, warum es diese neue Konstellation überhaupt braucht. Ein verbesserter Strahlenschutz für den behandelnden Arzt ist sicher ein Punkt, ebenso die Möglichkeit, die Operation sitzend durchzuführen, während die oft mehrstündigen Behandlungen heute oft im Stehen erfolgen. Aber für Psychogios sind andere Aspekte zentral: «Unser Business sind Notfallbehandlungen. Wenn wir nachts Patienten behandeln müssen, können wir nicht wie die Onkologen sagen: Komm morgen in meine Sprechstunde, wir schauen dann weiter, so wie in einer Nicht-Notfallsituation. Unsere Idee ist, dass wir einen Partner auf der anderen Seite der Welt finden, der gerade Tagschicht hat und die Behandlung für uns übernehmen kann. Umgekehrt behandeln wir dann Notfälle, die während seiner Nachtschicht anfallen. So könnten wir ein weltweites Netzwerk bilden und die Behandlungsqualität für die Patienten noch weiter verbessern.»

Diese neuen technischen Optionen könnten dazu führen, dass in Basel mehrere Roboter-Steuerungszentralen eingerichtet und von hier aus viele Länder bedient werden. Auf jeden Fall hat Psychogios den Lockdown schon mal dazu benutzt, seine Fähigkeiten am Controller weiter zu entwickeln, und mit dem neuen Professor für Robotik in Basel ist er auch schon in Kontakt. «Man hat ja seine Hobbys», wie er es nennt.

Aussichten für die Patienten

Die Zeit bis zur Entfernung des Gerinnsels bei einem Schlaganfall ist entscheidend, denn mit jeder Sekunde gehen Millionen von Neuronen unwiederbringlich verloren. Somit stehen die Chancen für Patienten, die beispielsweise auf einer abgelegenen Alp einen Hirnschlag erleiden, heute noch äusserst schlecht.

Marios Psychogios mit seinem Team am Universitätsspital Basel.

Auch an diesem Problem arbeitet Psychogios mit seinem Team. «Die Lösung wäre ein Medikament, das sofort nach dem Hirnschlag verabreicht wird und im Kopf des Patienten alles auf Eis legt, also den Zustand quasi einfriert. Wir nennen das Neuroprotektion. Dazu gab es schon unzählige Studien, und vor zwei Jahren waren auch wir bei einer dieser Studien beteiligt. Obwohl sich über die Gesamtpopulation gesehen kaum ein Effekt dieses Medikaments zeigte, gab es eine Subgruppe von Patienten mit einem sehr starken Effekt.»

Aus diesem Grund führt das Team in Basel jetzt eine Folgestudie durch, die voraussichtlich 2023 fertiggestellt und beim World Stroke Kongress in Toronto präsentiert wird. Doch der Marios Psychogios denkt bereits voraus. «Ein solches Medikament hätte sehr viel Potenzial», sagt er, «und man kann sich den weiteren Weg natürlich ausmalen. Dann gibt es diese Spritzen mit dem Medikament auf der Internationalen Raumstation oder irgendwo in den Alpen. Und die Patienten haben Zeit, bis zum Spital zu fliegen, ohne dass sich ihr Zustand verschlechtert. Auf der Reise ins Gehirn gibt es also noch viele Etappen und Wege, die unerforscht sind.»